今年度の全国高校野球選手権大会で栄冠を手にしたのは、沖縄尚学高等学校でした。沖縄勢の優勝は、2010年に春夏連覇した興南以来、15年ぶり2度目となります。

沖縄尚学の監督・比嘉公也さん(44)は朝日新聞のインタビューに対し、戦後80年の節目の年に、ふるさとの沖縄に2度目の優勝旗をもたらしたことを「すごく価値のあること」だと言いました。

甲子園を勝ち抜いた選手らのふるさとは80年前、日米による激しい戦闘の地となりました。しかし、民間人の犠牲は、この地上戦だけにはとどまりません。空襲や地上戦から逃れようとしていた疎開船が攻撃され、犠牲となった人々もいました。沖縄から九州へ疎開する学童やその家族を乗せた船「対馬丸」の撃沈です。

◾︎対馬丸の撃沈

1944年8月21日に那覇を出港した対馬丸は、翌22日夜に鹿児島県の悪石島付近で、米潜水艦「ボーフィン号」の魚雷攻撃を受けて沈没しました。ボーフィン号は、対馬丸が那覇港に入る直前から、攻撃の対象としてとらえていたといいます。

真夜中の海に放り出された乗船者らは、あらゆる場所に流されました。救助船や近海の漁船よって保護された者や、数日間にわたる漂流の後、沈没した場所から150キロ離れた奄美大島へと辿り着いた者もいました。犠牲者は推定で1484人。一般疎開の民間人や船舶砲兵隊員なども含まれますが、半数以上の784人が学童でした。

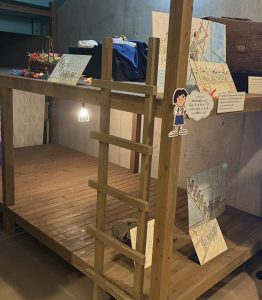

対馬丸はかつて、貨物船でした。甲板から下には窓がなく、蒸し暑さと汗の匂いが蔓延する劣悪な環境だったといいます。これが船からの避難を困難にする要因ともなりました。子どもの手では届かないほど手すりが高く、海へと飛び込むことすら難しかったのです。

◾︎未だ不明な被害実態

対馬丸事件の犠牲者、生存者のいずれも正確な人数は不明です。出港当日の朝になって急きょ乗船を決めたり、取りやめたりした人がいるため、乗船者数すらはっきりとしていません。

また、警察や憲兵による口止め「箝口令(かんこうれい)」もありました。これは、被害の全容が明らかにならない大きな理由の一つです。箝口令さえなければ、より具体的な記録が残っていたのかもしれません。

◾︎いま「対馬丸」を語ること

戦前・戦中生まれは、総人口の11.2%(2024年10月現在)まで減っています。中でも、軍人として戦場を体験した人はごくわずかです。戦後80年を迎える今年は、戦争体験者の話を聞くことが可能な最後の節目なのかもしれません。

対馬丸事件では、多くの子どもの未来が失われました。沖縄本土で地上戦が見込まれること、食料などの消費を最低限まで減らすこと、将来の兵隊を守ること。沖縄の子どもたちが生まれ育った土地から疎開させられた背景には、国として戦い続けるという目的がありました。

この国で戦争の惨禍を繰り返さないために、世界中で発生する武力行使に抗議するために、対馬丸事件のような戦争の犠牲を見つめ続ける必要があります。

参考記事:

・8月24日付 朝日新聞 朝刊3面 「ひと 比嘉公也さん」

・8月24日付 読売新聞(西部)朝刊1面 「沖縄尚学 初優勝」

・8月23日付 朝日新聞 朝刊26面 「対馬丸1484人の悲劇語り継ぐ」

・8月24日付 読売新聞(西部)朝刊29面 「対馬丸撃沈81年 犠牲者悼む」

・8月16日付 朝日新聞 朝刊2面 「戦前戦中生まれ 人口の11.2%」

参考資料:

・対馬丸記念館(那覇市)の展示資料

・公益財団法人対馬丸記念会「対馬丸事件について」