広島に原子爆弾が投下されて、6日で80年が経過しました。被爆経験のある生存者は24年度末には10万人を割り込み、平均年齢は86歳になります。当時を知る人は減少し続け、いずれ被爆体験者がいない社会を迎えます。筆者は当時のお話を聞きたく、広島を訪れました。

平和記念式典には日本が国家として承認していない台湾やパレスチナも初めて加わり、過去最多となる120の国や地域の要人が出席しました。会場には国内外の被爆者、遺族、市民など約5万5000人が詰めかけ、人々の関心の高さを感じました。

筆者が公園に到着したのは早朝4時頃。警察や市による警備の準備が進められていく中、慰霊碑の前で手を合わせる人の姿も見受けられました。6日は毎年この時間に来るという市内在住の横山大城(ひろき)さん(42)と祖母の横山ヨシエさん(96)にお話を伺いました。

当時16歳だったヨシエさんは爆心地から北へ7キロほど離れた古市で挺身隊として衣服の生地を作る朝工場で働いていました。投下時は爆風で建物が倒壊し、まさに「地獄」のようだったと振り返ります。

「立っとっても爆風がさーっと来てひっくり返るほど。ひどかった。娘ですので怖いのが先に立ちますけど。戦時中は女学生も働かされていたため、朝工場には先生がいました。先生は投下地点から東に2キロほどの段原から来ていた。建物が崩れ、先生も工場に来なかったため、広島市内に行くことにしました。そして爆心地に近づき、入市被爆をしてしまいました。(死者は)すごい人ですよ、軒下にずらりとならんでね。市内の焼け野原を見て、今起こっていることを知りました。ああいうことがあったらいけません」

ヨシエさん、大城さんが朝4時台に訪れたのは、5時から入場規制がはじまり園内に入れなくなるからです。本当にお参りしたい二つの慰霊碑に近づけなくなります。早朝に行かないと、夕方ごろまで待たないとなりません。「年配の被爆者はこの時間に足を運ぶ人が多いのでは」と話してくれました。

大城さんは普段エンジニアの仕事をしており、戦争体験者が減る今後について、証言などのデジタル化が必須だと考えています。「将来的にはAIを駆使して対話ができればいい」「常に当時の状況を聞けるようなインターフェイスを作ることが大切だと感じる」と話してくれました。

まだ日が昇らない原爆ドームの近くには若者の姿もありました。居酒屋の営業が終わり平和公園に立ち寄ったという3人組にお話を伺いました。福岡から8年前に移住してきたという42歳の男性は8年間欠かさずこの日は足を運ぶといいます。「移住当時から広島に来させてもらっているという気持ち。これから先100年以上草木が生えないと言われた広島がこんなにも大きな町になっている。それはこの80年間、多くの先人の努力によって積み上げられたもので、そんな広島に住まわせてもらっています」

広島で生まれた24歳の男性は被爆3世であるといいます。「今は亡き祖母は被爆者で20年前に白血病になりました。広島の人は他県より白血病のリスクが高いのはみんな知っている。だけど、それを意識して生きているかと言ったらそういうわけではない。やっぱり、1年に1回でもここへ来て、教科書に載っていることだけではなく、自分事として考えることが何より大切なこと。今日は改めて考えることが出来てよかった」と話してくれました。

朝の5時には公園内が封鎖され、6時からは複数あるゲートで手荷物検査を受けないと入場できなくなります。原爆ドーム付近では朝4時ごろから米・日の中国侵略戦争の阻止などを掲げる市民団体が園内にいたため、機動隊と言い争ったり、園外に連れ出されたりする光景も見られました。記念式典の一般参列は先着順でしたが瞬く間に準備された席は埋まり、多くの人が公園の至る所に座り込み、首相や遺族の話を聞く様子が印象的でした。

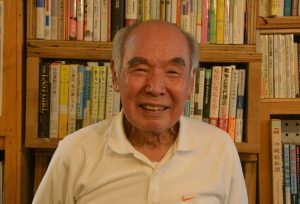

午後3時からは平和公園近くのブックカフェ・ハチドリ舎で開かれた戦争体験者によるお話会に参加しました。当時の状況を話してくれたのは、定年退職後、広島へ訪れる修学旅行生に平和講演を続ける伊藤正雄(まさお)さん(84)。

投下時は4歳で、爆心地から3キロほど離れた自宅の前で三輪車に乗っていたといいます。東から西にぴかっと青白い光が見え、その後、ものすごい爆風によって吹き飛ばされ、一瞬気を失いました。しばらくして意識を取り戻し、泣き泣き家に帰りました。母は命を落としてしまったのではないかと心配したそうです。家じゅうにガラス片が散らばっていたため下駄を履いたまま上がったことを覚えているといいます。

伊藤さんは当時12歳の兄と10歳の姉がいました。兄は袋町小学校で被爆し、母は懸命な看護をしましたが3週間後の29日に亡くなりました。遺体は近くの空き地で10人くらいをまとめて、石油をかけて燃やします。火葬というよりごみの焼却のようだと振り返ります。兄を火葬する際、石油がなくなってしまったため、薪を使い時間をかけて燃やしました。

姉は爆心地付近の母の実家で遊んでいた時に、おじさん、おばさん、いとこたちと即死しました。兄の遺骨はありますが、姉の遺骨はありません。姉が亡くなったであろう場所の近くの慰霊碑に花を手向けることが墓参りなのです。

広島は当時、約35万の人々が暮らしていました。6日に原爆ドームの横、相生橋をめがけて原爆が投下されると12月末までに約14万人が亡くなります。当時、人々は原爆が落とされるとは思っておらず、市内では焼夷弾による空襲の対策を進めていました。火事の拡大を未然に防ぐため、等間隔で家を取り壊して空き地を作る「建物疎開」が始まりました。

広島は南北にかけて大きな川が複数流れているため、東西の延焼のリスクは少なかったといいます。そのため、南北に燃え広がらないように爆心地の東の小さな丘、比治山から西に4キロ、幅100メートルの空き地を作る大規模な工事が進められていました。大人が屋根にロープをかけて家を崩し、あと片付けは12、3歳の中学生に任されました。その作業中に原爆は落ちました。建物疎開には8500人が動員されたと言われ、6300人が命を落としました。

世界には1万2000発の核兵器が存在し、日本にはアメリカが「核の傘」を含む拡大抑止の機能を提供しているとされます。そのためアメリカが参加しない核兵器禁止条約にはなかなか踏み込むことができていません。これまでと同じく石破首相も記念式典のスピーチで条約についてふれることはありませんでした。昨年10月に日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞すると会議のオブザーバー(傍聴)参加に前向きな姿勢を見せましたが、自民党幹部に批判され、あっという間に話は消えてしまいました。

日本に原爆が使われてから80年間、一度も核兵器は使われていませんが、歴史をたどると何度も危険な場面はあったように感じます。そして、現在ではウクライナやガザで核が脅しに使われています。技術が進歩し北朝鮮など多くの国で核爆弾が作られる時代となり、いつ戦争が起き、使用されるか分かりません。一つが爆発すると報復がはじまり、世界中で連鎖反応的に核戦争が進むとも考えられます。すると人類どころか地球そのものが壊滅してしまいます。

筆者は広島を訪れて、原爆ドーム以外に原爆の跡は見当たらないほど整備された街だと感じました。しかし、80年経った今日でも人々の心と体には深い傷があります。世界で同じような悲劇を繰り返さないためにも、核禁条約のオブザーバー参加を求めたいと考えます。