大阪にある中之島香雪美術館では、現在「土田ヒロミ写真展 ヒロシマ・コレクション―1945年、夏。」が開催されています。写真展と7月27日(日)に開催された講演会を通して考えるリレー連載の最終回です。前回に続いて、記念講演会「被爆資料を残すこと、伝えること」について取り上げます。

7月27日に開催された記念講演会では、写真家の土田ヒロミさんと広島平和記念資料館副館長の豆谷(とうや)利宏さんが登壇しました。

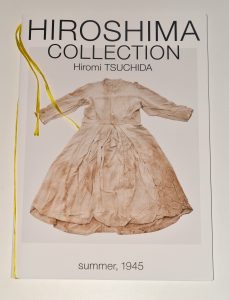

豆谷さんは広島平和記念資料館副館長の立場から、被爆資料の保存や展示の難しさについて話されました。平和祈念資料館の資料は原爆犠牲者の遺族や被爆者本人から寄贈されたものが多く、館内で展示していないものは収蔵庫で保管されています。資料は被爆により大きな損傷を受けたものが多く、さらに80年という長い時間を経ており、保存がかなり難しいといいます。写真展に出品された作品で被写体となっているワンピースなどの衣服も、普段は温度や湿度が管理された収蔵庫の中の桐のたんすに保管されています。展示の際にも細心の注意が払われており、展示室では資料の劣化を最小限にするため、照明を適度に暗くしています。また、常時展示することを避け、展示の入れ替えで資料を休ませるなど工夫しています。

このように、実物の被爆資料は保護の観点から、たとえ資料館であっても明るい場所で、あるいは近づいて見ることはできません。土田さんは、撮影によって被爆資料は一瞬大きな光を当てられるが、写真として記録することで、資料を劣化させず、その資料の一部を拡大してみることも可能になり、色だけでなく、「物」としての質感までも半永久的に伝えることができると話しました。

資料館は6年前の2019年にリニューアルしました。「実物資料に勝るものはない」という博物館、資料館としての考えに立ち、それまで長く展示されていた原爆投下直後の被爆者の様子を再現した人形は議論の末撤去されました。リニューアル後の現在は被爆者が当日身につけていたものなど実際の被爆資料を中心に展示しています。豆谷さんは、影がなく、正面から撮られている土田作品は、「ありのまま」を伝える資料館の見せ方に通じていると評価しました。

今回の写真展では、幼児の持ち物や学生の衣服などの写真が多く展示されています。土田さんは「『モノ』を通して被爆を共有する。モノに残されている被爆の破壊行為を知ってほしい。自分自身の日常的なレベルでどのようなことが起きるか考えてほしい。だから、誰もが所有している日常的なものを被写体に選んだ」と力を込めて話していました。遺物としてではなく、自分のものとして認知してほしい。そう繰り返し話す土田さんの思いが伝わってきます。つい先ほどまで普通の子どもたちの、ありふれた日常の一部だったものが、一瞬で「被爆資料」となってしまう。写真と添えられた短い文章から、罪のない人々の命と生活を奪った原爆の理不尽さを強く感じました。

筆者は昨年、広島の平和祈念資料館を訪れました。外国から訪れたであろう家族が涙ぐみながら、肩を抱き合って展示を見つめていたことが印象に残っています。劣化の進む実物の資料を資料館以外や海外で展示することは難しいかもしれませんが、土田さんの作品を見てもらえれば、日本だけでなく、より多くの国の人にも核兵器について考えるきっかけを与えるかもしれない、と思いを馳せました。

「土田ヒロミ写真展 ヒロシマ・コレクション―1945年、夏。」は、大阪市北区の中之島香雪美術館で9月7日(日)まで開催されています。8月中は「こども無料DAY」となっており、小学生~大学生・大学院生は学生証を提示して無料で展示を見ることができます。この機会にぜひ美術館で私たちの日常と平和について考えてみませんか。

また8月6日がやってきます。世界ではいまだ紛争が絶えず、核兵器の脅威が存在し続ける中で、私たちには何ができるのでしょうか。80年前の事実を心に留めていたいです。

参考資料

朝日新聞デジタル 「被爆した『日常』撮り続ける 土田ヒロミさん特別展、6月28日から」

「土田ヒロミ写真展 ヒロシマコレクション―1945年、夏。」パンフレット

中之島香雪美術館公式サイト