7月3日、参院選が公示されました。物価高対策として各党で現金給付や減税などの公約が掲げられています。今回も気になるのが、SNSと選挙の関係です。

昨年の衆議院選挙や兵庫県知事選、東京都知事選では、SNSが大きな影響を与えました。動画などで政治に興味を持つ人が増えるなどポジティブな面がある一方、偽情報の拡散や誹謗中傷など負の側面も出ています。今回の参院選では新聞各紙も新たな取り組みを進めています。今回は「あらたにす」を運営する朝日新聞、日経新聞、読売新聞について調べてみます。

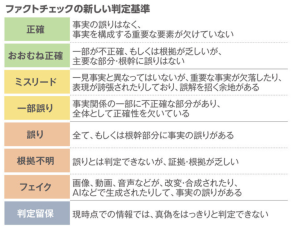

朝日新聞は6月に「ファクトチェック編集部」を発足し、独自の判定基準も設けました。ネットの言説だけでなく、政治家の発言についても取材し、その正確さを判定しています。2日には「古古古米はニワトリが一番食べている」との政治家の発言を「誤り」だと判定しました。これらの記事は紙面に掲載されているほか、朝日新聞ニュースサイトの特集「ファクトチェック」でまとめて読むことができます。

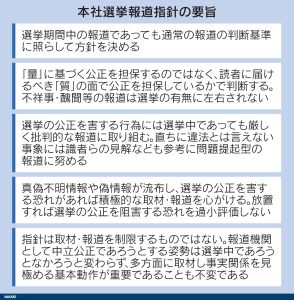

日本経済新聞では参院選を前に、「選挙報道に関する指針」がつくられました。選挙期間中も通常の報道の判断基準に基づくこと、「量」でなく「質」で公正を担保することなどが挙げられています。

読売新聞は佐賀新聞社、時事通信社、日本テレビ放送網とともにインターネット情報のファクトチェックにあたっています。東京都議選の告示日である6月13日からスタートしたもので、読売新聞オンラインの記事では「投票所に鉛筆が置かれているのはなぜ?」「午後8時に当確が出るのはおかしい?」などSNSで拡散された言説についてファクトチェックがなされていました。これらの記事には「#ファクトチェック」というハッシュタグがつけられています。

このように、新聞社は「直接取材できる」「専門性の高い記者がいる」といった強みを生かし、ファクトチェックや公正な報道に取り組んでいることが分かりました。筆者も記事を参考にしながら、SNS上の言説や選挙の情報を取捨選択したいと思います。また、ボートマッチと呼ばれる、自分の考えに近い政党を探すことができるサイトもあります。各党のネットでの主張に加え、マスメディアのファクトチェック記事やボートマッチを駆使することで、偽情報に踊らされず投票先を考えられそうです。

一方で、このような新しい取り組みを周知するのが課題でもあります。SNSのみ見ている人や新聞を読まない人、若者に知らせるためには何らかの策を考える必要があるでしょう。SNSの一部では新聞やテレビへの反発も見られます。公正で健全な議論のために、マスメディアの選挙報道がどう変化していくのか注目しています。

参考記事

6月13日付 朝日新聞朝刊「変化に対応 必要な情報届けます」「ファクトチェック SNSも検証」

7月2日付 朝日新聞朝刊(大阪14版)21面「放出された「古古古米」はニワトリが一番食べている?」

参考資料

6月13日付 朝日新聞デジタル「朝日新聞社 ファクトチェックの新しい指針」

6月29日付 日経電子版「有権者へ必要な情報を積極的に 選挙報道で本社指針」

6月4日付 読売新聞オンライン「インターネット上の選挙情報をファクトチェック、読売新聞社など有志4社…6月13日告示の東京都議選から」

6月26日付 読売新聞オンライン「投票所に鉛筆が置かれているのはなぜ? プロに聞いた不正選挙をチェックする仕組み」

6月26日付 読売新聞オンライン「【ファクトチェック】選挙の開票前なのに午後8時に当確が出るのはおかしい?」