笑顔でピースをする男性、庭で英語を学ぶ子供たち、通学中の学生、殺された妹のポスターを掲げる少年、破壊された自宅…。

写真には、20年前に当たり前にあった人々の暮らしだけでなく、今もなお続くガザへの軍事侵攻を彷彿とさせる街並みや住民の姿がありました。

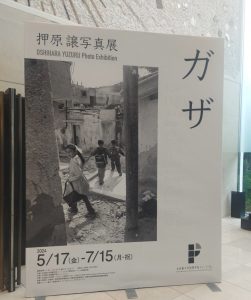

現在、立命館大学国際平和ミュージアムでは、特別展・押原譲写真展「ガザ」が開催されています。報道写真家の押原譲氏が2003年から2004年に訪れたガザ、エルサレムでの取材記録を中心に、「そこに生きる人の物語」を考える企画です。

筆者は、ラファの一時避難所となっていた教室の黒板の写真が一番印象に残っています。

「We want return to our houses!!!」「Where is our rights???」「Why!!?」

黒板いっぱいに、彼らの肉声や思いが埋め尽くされていました。第3次中東戦争以降、イスラエルはガザを2005年まで占領し、ガザにイスラエル人の入植地を作り続けていました。この黒板には、占領下に置かれ避難を余儀なくされた人々の叫びが刻まれています。

国際平和ミュージアムを訪れていた方々にお話を伺いました。

「ガザ」の写真展を見るために訪れたという女性は、黒板の写真について、英語で「UNはどこにあるの?」と書かれていたことに目を向けていました。第一言語ではないのにも関わらず英語が使用されており、やはり自国内ではなく海外の国際機関などの外に助けを求めていたのではないかと思ったといいます。実際に展示されていた写真の中には、庭でテキストを開き、英語を学ぶ小さな子供たちの姿もありました。

京都まで来たついでに写真展があると知り訪れた、熊本県の女性にもお話を伺いました。日常の光景が切り取られた、サンドイッチやアイスクリームを売るお店を撮った市場の写真が印象に残ったといいます。この女性は水俣病を記録した写真を保存する活動に携わっているそうです。自分が記録写真を保存する側にいるからこそ、写真そのものから伝わってくることを感じるよう意識していると話していました。

筆者も今回の写真展で、まず作品についている説明頼りに写真を理解しようとしてしまうことがありました。しかし、キャプションに気を取られ、写真やそこに映し出された人々のことが分かったような気になっては元も子もありません。まずはじっくり見ることです。現地のありのままを映した写真から、撮影者が何を伝えたかったのか、そこで暮らす人々の思いを感じ取ることを意識しようと思いました。

朝日新聞によると、2023年10月から始まった戦闘以降、ガザ側の死者はすでに3万7千人を超えました。20年前に撮られていた写真の人々の日々の暮らしは失われています。国連食糧農業機関(FAO)は、戦闘が続けば、ガザの人口の半分にあたる100万人以上が「死もしくは飢餓に直面する」と警告しました。また、支援物資の多くは市民に届く前に市場に売られてしまうことも少なくありません。ガザでは物価の高騰が続き、戦闘前の10〜20倍になっているものもあります。このような状況下で、市民は自分たちを取り巻く環境が良くなる希望は持てないとも話しています。

普段日本という恵まれた環境で暮らすなかで、どうしても別世界や遠い国の出来事で関係ないと思ってしまうこともあると思います。筆者もニュースなどで死者○○人と見聞きしたときに、大規模すぎて現実感が湧かないことが多々あります。しかし、数字やデータのひとつひとつに、その人の人生があるということを忘れてはなりません。写真を通して一度そこに暮らす人々に目を向け、自分事として捉える機会にしてみませんか。

参考記事

19日付 朝日新聞 朝刊(東京14版)1面「『物資搬入』見せるイスラエル ガザの検問所 一部メディアに公開」

19日付 朝日新聞 朝刊(東京13版)11面「物資の山、『ない』のと同じ 多くは市場へ、物価20倍 ガザ」

参考資料

立命館大学国際平和ミュージアム「【緊急開催】2024年度 立命館大学国際平和ミュージアム春季展覧会 押原譲写真展『ガザ』」