先月、投稿した「心中する覚悟だった」 元東電社員が語るもう一つの「震災」 では、震災後、広野火力発電所(福島県双葉郡)が、どのようにして復旧したのかを取り上げました。今回は常磐共同火力株式会社勿来(なこそ)火力発電所(福島県いわき市)で、当時の様子を取材しました。

▽

被災

8月中旬、著者は福島県いわき市にある勿来火力発電所8・9号タービン建屋の屋上にいた。2011年3月の東日本大震災で大きな被害を受けたこの発電所が、どのようにして復旧したのか取材するためだった。「あそこまで津波が来ました」。当時在籍していた職員の一人は、震災の様子を語った。三階建ての水色の事務所(写真1中央)にいた職員は、2階に避難したが、一階のガラスが大きな音を立てて割れるのを聞いた。慌てて階段を見ると踊り場まで海水が迫ってきていた。「死ぬかもしれない」。初めて実感し、母に「ありがとう」とラインした。結局、海水は2階までは上がってこなかったが、当時の様子を鮮明に覚えているという。

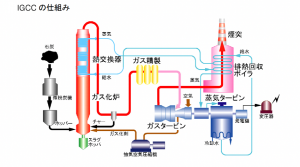

図1 石炭ガス化複合発電(IGCC)の仕組み 出典:https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2016/files/0000031216_file1.pdf

試験プラント

勿来火力発電所は、1957年、1・2号機の運転を開始した。質の低い常磐地区の石炭を活用する施設である。通常の火力発電所は、輸入炭を円滑に運送するため、港と合わせて整備されることが多い。しかし、設立当初、内陸部(常磐地区)の石炭が原料となったことから、火力発電所としては珍しく、港と一体化していない。そのため、古くから石炭の効率利用に関する技術研究がこの地で進められてきた。石炭ガス化複合発電プラント(IGCC)もその一つだ。石炭をガス化することで、高効率の発電を実現できる発電方式で震災当時は試験プラントが稼働していた。

震災からの復旧

このプラントで当時勤務していたのが、菅嶌欽也氏だ。津波で水没した発電所の復旧に携わった。「ヒト・モノ・カネ全てが不足していた」。当時の厳しい状況をそう回顧する。

発電所の被害は、複合的だった。最初に「ドン」という強い揺れがきて、建物設備や機械類が衝撃で損傷した。加えて、後からきた津波によって、制御盤や電源盤が水没し、二重のダメージを受けた。損傷、損壊の範囲が広範で、何から手をつければいいのか、呆然と立ち尽くすしかなかった。

当時の社会情勢を見れば電力の不足は明らかだ。試験プラントとはいえ発電能力を持っている以上、一刻も早く電気を供給しなければならない。3月中には、会社の大方針として「復旧」が決定していた。しかし、すぐに現場で動き出すのは難しかった。当時、発電所周辺は避難対象にこそならなかったが、原発事故の影響もありほとんどの人は「疎開」という形で、他県などへ避難していた。当然その中にはプラントで働いていた多くの作業員も含まれる。また、機器の部品などの予備はなく、全国からかき集める必要があった。

いざ人が集まっても、復旧に向けて設備の何が使えて、何が使えないのか調査し、優先順位をつける必要があった。電源盤や機械類の蓋を全て開けて、どこまで使えるのか、一つ一つチェックして回った。また、海水が引いたものの、木片や汚泥が依然として残っていた。地下の設備は海水がたまったままで、ポンプで吸い出し、さらに汚泥を取り除く作業に苦戦した。日が経つにつれ、汚泥の匂いがひどくなっていた。

電子機器類は、海水をかぶると錆びてしまう。「洗浄してしまえ」。高圧洗浄機を借りてきて、一斉に洗い落とすことにした。本来であれば精密機械に水をかけるなど「言語道断」だった。しかし、そんなことを言っていられない。いちはやく復旧するためには、代替品を待つ暇はなかった。

制御盤を修繕した後も、困難は続いた。今度は、ケーブルの中の銅線が錆び始めていた。どのケーブルが使えるのか、1万5千本あまりのケーブルを全てチェックした。一度ケーブルを外すと、どの制御盤と繋がっていたのかわからなくなるため、全てにタグをつけて、再度配線した。

別の苦労もあった。人手が不足していたため、現役だけではなく、引退した作業者も呼び寄せ、協力してもらっていた。若手の作業者は迅速な復旧を優先し、ケーブルに多少の「たるみ」があっても、もとの位置につなげると次の作業へ向かった。しかし、職人気質のベテランにとって、そうした「妥協」は許せなかった。たとえ引退していても職人のプライドとして、ケーブルの「たるみ」は見逃せず、「美しい」配線でないといけない。若手が作業した箇所をもう一度やり直した。その努力もあってか、1万5千本のケーブルは全て正常に作動し、一つも間違いはなかった。

生活面の苦労

作業面での苦労だけではなく、生活にもさまざまな支障が出ていた。電力は早めに復旧したが、ガス・水道はしばらくとまったままだった。食事は、一食おにぎり一個と漬物だけ。東京電力など大手電力会社のプラントではなかったため、手厚い支援はなかった。相次ぐ余震も悩みの種だ。寝ている間も、作業中もひっきりなしに揺れる。特に震災から一ヶ月が経った4月11日の震度6弱の地震は、作業員たちの不安を掻き立てた。

手厚いバックアップがなくとも、「復旧してやる」という意欲があり、物資・財力が乏しくても、工夫して困難を乗り越えようとした。親会社の指示を待たず、ほとんどを現場の判断で進めた。インフラに携わるものとして、当然、電気は復旧させるものだった。電力マンに代々伝わる「DNA」に疑いの余地はなかったという。

震災から2週間経ったところで、食料が底をつき、一時帰宅を余儀なくされた。菅嶌氏も千葉の家族が待つ家へ帰った。食卓には、おかゆが出てきた。お腹を壊しているわけではないのになぜか、妻に尋ねた。「どこにもお米がないのよ」。衝撃的だった。いままで、必死に電力を届けようと奔走してきて、「いい気になっていた」が、それは家族の犠牲の上にあったのだと気付かされた。すぐに会社から呼び戻された。家を出るときに、小学校高学年の息子から「日本のために頑張って」と言われた。

一方で、世間との「差」も感じた。都心で電車に乗れば、多くの人がスマホを見ていた。「みんなスマホをいじらなければ、節電できるのに」。菅嶌氏は、人々が無責任に電気を使っているように感じ、落胆もした。

東北と東京の隔たりは小さくない。一度全て停電してしまっても良いのではないだろうか。その方が、電気の「ありがたみ」を国民で共有できるのではないか。こんなことまで考えたこともある。それでも、早い電力の復旧へ向けて、工程表を作り、一週間、一日、そして数時間単位まで作業工程を落とし込み、7月19日にプラントを再起動した。

被災した時には、復旧は、ほとんど「不可能」だと思われていた。流された車や流木、そして汚泥が積もり、「発電」どころではなかった。呆然と立ち尽くした「あの日」から、4ヶ月あまり経っていた。

▽

「心中する覚悟だった」 元東電社員が語るもう一つの「震災」 では、広野火力発電所(福島県双葉郡)での復旧作業を取材しました。作業の手順なども重要ですが、それよりも「人」の思いに注目して取材を進めました。そこから見えてきたのは、インフラに関わる人々の「プライド」でした。電気・ガス・水道などの基礎的インフラは、「あって当たり前」。だからこそ、止まった時には復旧へのニーズがとても強いのは当然でしょう。その反面、私たちは、あまりにもインフラを当たり前に思いすぎているようにも思えます。維持のためには莫大なお金と、それを支える人々の努力があることを実感しました。最後に取材に協力してくださった方に御礼申し上げます。ありがとうございました。