遠くの空に瞬間的に広がり、やがて音もなく消えていく光の芸術――花火。夏の夜を彩るその姿を思い浮かべていると、ある疑問が頭をよぎります。

「花火って、一発いくらなんだろう?」

調べてみると、小型の2号玉で約3,600円、大型の30号玉に至っては約180万円にものぼるといいます(新潟煙火工業株式会社より)。これほどの費用をかけてまで、なぜ打ち上げ続けるのでしょうか。その答えの一端を探るべく、筆者は8月7日、新潟県長岡市の「道の駅ながおか花火館」に併設された長岡花火ミュージアムを訪れました。

ミュージアムには家族連れが多く、子どもたちは巨大スクリーンで花火の打ち上げを疑似体験できるアトラクションに夢中でした。さらに、ミニプラネタリウムのようなシアターでは、リラックスした空間で長岡花火のプログラムを鑑賞することができました。

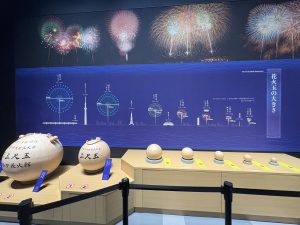

展示で目を引いたのが、長岡花火の立体模型です。どの角度からなら、どのように見えるのか丁寧に説明されており、花火を「上から見る」という新しい視点に驚かされました。また、実際の打ち上げ筒や花火玉も展示されており、大きな筒に対して意外に小さな花火玉が、あれほどの大輪を咲かせるのかと感嘆しました。

長岡花火の魅力には、地理的な条件も大きいといいます。信濃川の広大な河川敷が舞台となっており、最大で開花幅300mにも及ぶ尺玉を惜しみなく使える地形となっているのです。長生橋のナイアガラ花火など、地域の風景と一体となった演出もこの立地があってこそです。

そもそも長岡花火の起源は、ただの夏の娯楽ではありません。

昭和20年8月1日、長岡市はB29による大規模な空襲に見舞われ、市街地の約8割が壊滅し、約1,500人が命を落としました。そのわずか1年後、市民の心の支えとして「長岡復興祭」が開催され、さらに翌年、戦時中には中止されていた花火大会が復活。これが現在の壮大な花火大会につながっているそうです。

花火大会の冒頭に打ち上げられる白一色の尺玉3発には、空襲犠牲者への慰霊、復興に尽力した先人への感謝、そして恒久平和への祈りが込められているのです。さらに、2004年の中越地震をきっかけに生まれた「フェニックス」というプログラムも注目に値します。市民が自ら資金を募って打ち上げた復興祈願の花火で、今も多くの人々に勇気を与え続けています。

花火の起源は古代インドやローマ、中国の「のろし」にまでさかのぼります。火薬はもともと中国の錬丹術、つまり不老不死などの効能をもつ霊薬づくりの中で偶然生まれ、のちにイスラム・ヨーロッパへと伝播。14世紀のイタリアで観賞用の花火が誕生し、貴族の祭礼などで用いられるようになりました。日本では江戸時代に将軍・徳川吉宗が、水神祭において慰霊と疫病退散の願いを込めて打ち上げたのが、現代の花火大会の始まりとされています。

長岡の花火は、人々の祈りや感謝、歴史の記憶を映し出しています。一瞬にして消えていく火の花には、過去から現在、そして未来へと続くメッセージが込められているのです。毎年、全国各地で開催される花火大会。そのひとつひとつに込められた意味や背景を知ることで、私たちはより深く花火を観ることができるのかもしれません。

参考記事

2025年8月3日付 長岡花火始まる 戦後80年とフェニックス誕生20年、祈り新たに|朝日新聞

参考資料