新聞の部数減少が止まりません。日本新聞協会によると、2024年の新聞発行部数は、約2700万部となりました。2000年には5300万部あったことから、その半分ほどがわずか20年あまりで姿を消したことになります。

背景にあるのは、少子高齢化による国内市場の急速な縮小でしょう。先月27日に厚生労働省が発表した人口動態統計によれば、昨年の出生数は72万人と統計開始以来で最少となりました。

さらにメディアの多様化が人々を新聞から遠ざけています。「タイパを求める人々の心理とは」で紹介したように、映画やドラマといったコンテンツでさえ時間の制約がある中で倍速再生されています。メディア各社が可処分時間の奪い合いをする中で相対的に新聞を読む時間は削られていきます。

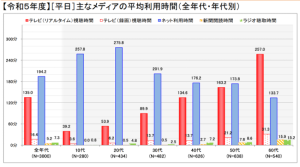

ネットやテレビを含めたメディアの平均利用時間を調べた総務省の報告書によれば、新聞閲覧時間は、一日5分(平日)とネットの192分に大きく水をあけられています。とくに10代に限れば、0.0分と新聞社にとってはショッキングな数値となりました。

最も利用するテキスト系ニュースサービスについては、13年には新聞系が約60%でしたが、22年になると18%に減少しました。他方で、ニュースポータルが20%から47%となりました。このように、ニュースを見る媒体に変化が起きたようです。

新聞各社はこうしたメディアの変化に対応しようと奔走してきました。この媒体「あらたにす」もその一端と言えるでしょう。2007年10月1日、朝日、読売、日経の各社の社長が集まり共同記者会見を実施。ネットでの共同事業を発表しました。各社の社説や一面などの主要記事を読み比べる「あらたにす」という形で結実したのです。「正確かつ迅速な報道と多様な言論を提供するという新聞の役割を、ネット上でも果たしたい」。こうした思いのもと、新聞社のポータルサイトとして「あらたにす」はスタートしました。

2012年にサービスを終了してからも皆さんが読まれている「あらたにす 学生は言いたい!」が3社共同で運営され、当初の理念が伝えられています。

その後、新聞各社はポータルサイトに対してニュース情報に対する適正な対価を支払うよう求めています。23年9月、独占禁止法を所管する公正取引員会は、ニュースポータルサイトについての報告書を公表し、新聞社などから提供されたニュース情報の対価として支払う「許諾料」が著しく低い場合などは「独禁法上問題となり得る」とする判断を示しました。

これを受け、日本新聞協会は「プラットフォーム事業者は報道機関との取引や関係の適正化に向けて誠実に対応するよう」求めました。今後、新聞各社は、ポータルサイトに適正な対価を支払わせることで部数が減少する中で経営の維持を目指すものとみられます。

「ヤフーニュースでいいじゃん」。新聞を読んでいると友人から問いかけられることがあります。そのヤフーニュースの提供元の多くが新聞社や通信社であることは、あまり認知されていないのかもしれません。

確かにポータルサイトは消費者にとって非常に便利なものです。今日のトップニュースはなにか。新聞では一面から順番に格付けがされます。ポータルサイトでは、その作業がすべての媒体を通して行われます。一紙だけではなく、何紙もの新聞が同時に読めるような感覚です。

問題は、それが提供元の収益につながらないという点で、その意味で新聞各社が求める許諾料の適正化は合理的だと思います。

その他の動きとして、共同通信の関連会社「ノアドット」のサービスも注目しています。 このサービスでは、新聞社などが配信した記事を「キュレーター」と呼ばれる主体がウェブサイト上に無料で並べることができます。「キュレーター」とは、もともと美術館などで展覧会を企画する人のことを指します。ここでは、目利きが多くの芸術品を一つの展示にまとめるように記事を選び、並べるという意味で使われています。

しかし、同サービスは今年3月末をもって終了し、新たなサービスへと移行するようです。今後、新聞社や通信社の手で再びポータルサイトを作るような動きが加速することを期待したいものです。

以上述べてきたわけですが、今回が最後の投稿となりました。奇しくも新聞社の未来を考える投稿となり、来年度から新聞記者として働く著者にとって非常に有意義な記事となりました。

著者は、2021年春に大学に入学しました。この4年間は、激動の日々でした。入学直後、コロナウイルスは、依然として大学生活にも大きな影響を与えていました。多くのイベントが中止になり、授業は全てオンラインでした。国際情勢も大きく変わりました。ウクライナやガザでの紛争、トランプ大統領の再選などかつて見ていた景色とは何もかもが異なっています。

今何が起きているのか。あまりにも世の中の変化のスピードがはやく、頭の処理が追いつきません。匙を投げたくなることもあります。それでも、何が事実なのかを考え、求め続けることは大切だと思います。著者は、来年度から発信する側として、実直に事実を伝え続けます。以上、決意表明をもって、あらたにすの記者としての活動を終えたいと思います。

参考文献

朝日新聞「(時時刻刻)記事の値段、踏み込んだ公取委 使用料支払い交渉促す」2023年9月22日配信

総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

日本新聞協会「公正取引委員会の報告書に関する 中村史郎・日本新聞協会会長のコメント」

公正取引委員会「(令和5年9月21日)ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書について」

下山進「2050年のメディア」文藝春秋、2019年。