先日、「食料安全保障」という言葉を耳にしました。なんだか物々しい言葉です。「安全保障」は日米安保条約など外交や政治の文脈で用いる言葉のイメージでしたが、「食料」がつくとどのような意味になるのでしょうか。

外務省によると、食料安全保障とは「全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上の ニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況」であるといいます。現在、食料については「食料・農業・農村基本法」が存在しますが、この見直しに向け検討が進んでいるようです。

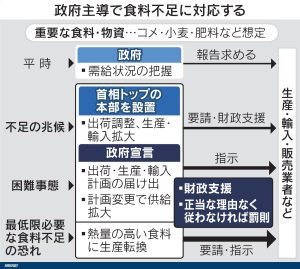

令和6年の通常国会では、「食料供給困難事態対策法」という新たな法律が成立しました。今年4月1日に施行されます。この法律は、「食料が不足した場合には、国民生活や国民経済に大きな影響が生じることから、こうした事態を未然に防止し、又は早期の解消を図るため、食料供給が不足する兆候の段階から、政府一体となって供給確保対策を講ずる」ものだといいます。具体的には、特定の食料の供給確保の取り組みを要請したり、国内供給量が2割以上減り、価格が高騰した際には農家へ増産計画の提示を指示したりするといいます。

特定の食料とは、コメや小麦、肉、卵などです。供給熱量の8割を占める品目で、食卓にもよく並ぶ食品が指定されています。また、これらの生産に必要な肥料や農薬なども、特定資材として政令で指定されるそうです。

日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで61%となっています。異常気象や紛争、疫病の流行などが原因で、食料の生産や物流が滞ることへの不安から、安定的な確保のためにこの新法が制定されたそうです。

現在、コメの価格が高騰しています。今回の対応は後手に回った印象ですが、この新法により、このような事態が改善されたり、防げたりするのでしょうか。「食べることは生きること」との言葉を聞いたことがあります。私たち一人一人の暮らしに直結する食料について、一度考えてみたいものです。

参考記事

2024年2月27日付 日経電子版「食料不足時に増産指示へ 政府、新法など閣議決定」

2024年6月14日付 日経電子版「食料安保、有事に備え民間在庫を把握 新法成立」

2025年1月28日付 日経電子版「供給量2割減ならコメなど増産指示 食料安保で方針案」

参考文献