今月、岡山県を訪れ、県内の大学に通う友人と観光をしました。岡山は桃やブドウなどの果物がおいしいということしか知らなかったのですが、歴史や景観などの魅力を知ることができました。観光客数が伸びており、関西からも気軽に行き来できる岡山について紹介します。

岡山は「晴れの国」というキャッチフレーズが有名です。これは、日本で一番降水量が少ないことからつけられたそうです。京都から岡山まではバスで向かいましたが、3時間半の道のりで意外と近いことに驚きました。帰りはJRを利用し、普通電車や新快速を使ってこちらも3時間で京都につきました。どちらの交通機関も学割を使えば3000円以下で乗ることができます。

最初に訪れたのは児島で、岡山駅から20分程度で到着しました。児島はジーンズストリートで有名な街です。駅から出ると、屋根に吊るされたジーンズが出迎えてくれます。1965年に日本初の国産ジーンズが誕生した場所だそうです。ジーンズの加工を世界で初めて手掛けたのも児島で、色落ちやダメージ加工など現在では当たり前のものがここから生み出されたと知り、驚きました。

次に訪れたのは倉敷です。倉敷は江戸時代、「天領」と呼ばれる幕府の直轄地で、物資の集積地として栄えました。今も白壁の蔵屋敷の街並みが残っています。倉敷美観地区を流れる倉敷川では観光客向けの「川舟流し」が行われていて、船頭が小舟を操る和やかな様子を見ることができました。近くの「アイビースクエア」は紡績所の跡で、レンガ造りの建物が複合文化施設として再開発されています。和と洋両方の歴史的な建物を見ることができるのが倉敷の魅力だと感じました。

岡山市内でまず向かったのは岡山後楽園です。岡山藩2代目藩主の池田綱政がつくった庭園で、広い芝生と小高い山ののどかな光景が広がります。太平洋戦争の空襲で焼失した建物が築庭当時のように復元されており、外国人観光客も多く訪れる観光スポットです。

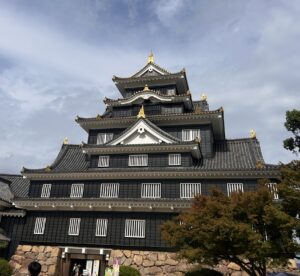

後楽園から旭川を挟んだ対岸にある岡山城は別名烏城(うじょう)と呼ばれ、黒塗りの壁が印象的です。豊臣秀吉の家臣であった宇喜多秀家が築城し、関ヶ原の戦いの後は小早川秀秋と池田氏が城主を務めました。天守閣は空襲で焼失したのちに再建され、2022年に令和の大改修を終えました。天守の中には岡山出身の歴史学者・磯田道史氏が監修した展示があり、城や城主だけでなく岡山の街の成長についても知ることができました。

初めて訪れた岡山で、知らなかった歴史的な建物や産業について知ることができました。関西圏からも行きやすく、観光客でごった返す京都や大阪と比べるとゆったりとした時の流れを楽しむことができたように思います。友人は「岡山は道が平坦で自転車道が整備されているから自転車で移動しやすい」と話していました。確かに街中にも自転車置き場が多く、公共交通機関とレンタサイクルを使った観光も楽しそうです。大学生活もあと少しですが、日本の知らない場所をめぐってみたいという思いを新たにしました。皆さんも「晴れの国」で新たな経験をしてみてはいかがでしょうか。

参考記事

8月25日付 日経電子版「岡山県観光客2024年は4%増、津山や児島地区好調 消費額も増」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC214ZA0R20C25A8000000/