日本の二大神社は、伊勢神宮と出雲大社です。全国各地に数多く存在する神社の代表格として名高い両者ですが、成り立ちや参拝方法など様々な違いがあります。全国の神々が集まるという旧暦の10月「神無月」を前に、実際に足を運んだ感想と共に意外と知らないその違いについて紐解いてみます。

(伊勢神宮内宮、3月16日筆者撮影)

三重県伊勢市に鎮座する伊勢神宮。お伊勢さんや大神宮さんと呼ばれることもありますが、正式には神宮といいます。「宮」という名称が皇室と深いつながりを持つ神社であることを表し、古代日本に君臨した大和政権が奉じたとされます。

天照大御神を祀る内宮と、産業の守り神である豊受大御神を祀る外宮があり、参拝には90分~120分程度かかります。場合によっては、半日以上を要するコースもありました。参拝方法は、多くの神社と同様で二礼二拍手一礼です。筆者が訪れた時は、内宮近くのおかげ横丁での食事をはさみ、半日かけて参拝しました。いくつもの宮社を参拝する体験は、厳かで印象深かったことを覚えています。

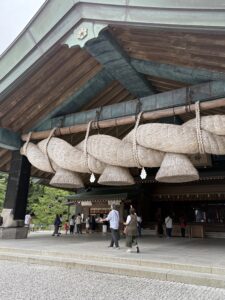

(出雲大社神楽殿、10月3日筆者撮影)

島根県出雲市に鎮座する出雲大社。「社」という名称は人々によって祀られていた自然の神を意味します。日本最古の歴史書『古事記』『日本書紀』によれば、国土を開拓した大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)が、先祖にその土地を奉還する際に造った壮大な宮殿が出雲大社の始まりとされています。そのため、出雲大社には大国主大神が祀られています。

参拝方法は、二礼四拍手一礼です。祭事の際、神を讃える意味合いから8拍手するという慣わしに基づいています。年に一度の祭事で8拍手する作法から、日常ではその半分の4拍手で神を讃えます。通常とは違う参拝方法があることに驚きました。また、出雲大社では旧暦の10月に神在祭が行われます。この時期に日本全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲に集まることから、旧暦の10月を神無月ではなく神在月と呼びます。出雲大社と各地の神々との繋がりが興味深かったです。

2つの神社を訪れてみて、驚かされたことが他にもあります。それは、おみくじの違いです。多くの神社ではおみくじを引くと、吉や大吉といった運勢が示されます。一方、昔から伊勢神宮にはおみくじが存在していません。おみくじは日頃からお参りできる身近な神社で引くものという考えに由来しているようです。お伊勢参りそのものが大吉であるため、おみくじを引く必要がないとも考えられています。また、出雲大社にはおみくじがありますが、吉や大吉といった運勢の記載はなく、番号に沿った具体的な助言や心構えが書かれています。こちらは多くの神社とひと味違ったおみくじとなっています。

様々な違いがある伊勢神宮と出雲大社。実際に足を運んだことで、おみくじの有無や参拝方法の違いを知りました。神話や歴史を知ると、より味わい深い参拝になるはずです。

参考記事:

2025年09月18日付 朝日新聞朝刊「出雲大社から願う、世界平和 武藤順九さん、彫刻作品奉納」

2025年9月20日付 読売新聞朝刊「式年遷宮 伐採安全 児童祈る 御船代祭 外宮で「物忌」

参考資料:

現代ビジネス「伊勢神宮と出雲大社の違い、あなたは答えられますか?」

DIAMOND online「日本人が意外と知らない「伊勢神宮」と「出雲大社」二大神社の違い」