連載の初回(続く80万人割れ ―忍び寄る少子高齢化社会)では、出生数が80万人を切り、さらに少子高齢化が進む日本の現状を見渡しました。

2回目の今回は、少子化の原因の一つである非婚化・晩婚化について考えていきます。

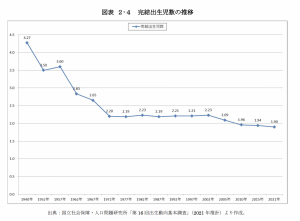

少子化の指標として合計特殊出生率がメディアでしばしば取り上げられ、大きな話題となっています。2022年の最新のデータでは1.26とされ、1899年の人口動態調査開始以来の最少を記録しました。23年は、さらに減少し1.20程度になるとの試算を日本総合研究所が2月に公表しました。

こうした数字から少子化の実態を把握することができますが、そもそも合計特殊出生率とは何でしょうか。厚生労働省は、「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」と定義しています。1人の女性が一生のうちに子供を産む数と世間で認識されています。そこで、夫婦で産む子供の数が減少しているから、安心して子供の生める社会を目指して子育て支援を拡充すべきだという主張がなされます。

ただし、数字をよく見ると夫婦間の子供の数は大して変化がありません。夫婦の完結出生児数(結婚持続期間が15〜19年の初婚どうしの夫婦の平均出生子供数)を見ると1940年代からは大きく減少していますが、70年代以降の数値からは目立った減少は見られません。

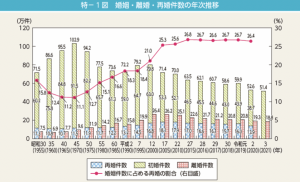

合計特殊出生率は、未婚女性も統計データに入るため数値が低くなりますが、夫婦間の出生数自体は70年代からさほどの変化はないのです。それではどの要素が減少を引き起こしたのでしょうか。夫婦間の子供の数が変わらないとすると減少したのは夫婦そのものであると言えるでしょう。つまり、婚姻数の減少・未婚化率の上昇です。

上のグラフを見ればわかるように、初婚件数は70年に102万件とピークを迎えましたが、その後、90年代に一時的に回復するも、基本的に減少の一途をたどりました。2021年には51万件と70年の数値の約半分まで落ち込みました。つまり、夫婦の数が半分になってしまったのです。

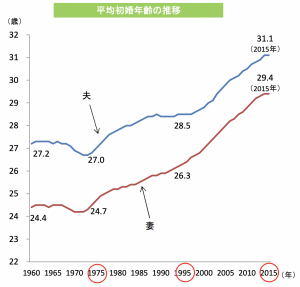

加えて、晩婚化も進んでいます。平均初婚年齢は、70年代には男性で27歳でしたが、徐々に上昇し続け、2015年では31歳を超えています。女性でも24歳から29歳に上昇しました。

このことから、夫婦の間で産む子供の数に変化がないものの、夫婦自体が減少したことに加えて、結婚年齢も遅くなり出産時期を逃がしていることが考えられます。それにより少子化が進行していると言えます。2020年に閣議決定された少子化社会対策大綱でも「少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、有配偶出生率の低下であり、特に未婚化・晩婚化(若い世代での未婚率の上昇や、初婚年齢の上昇)の影響が大きい」とされており、基本的にこうした現状を踏まえた少子化政策が必要です。

【連載】「静かなる有事」

出生数80万人割れが2年連続で続いた日本。少子高齢化への警鐘が乱打されてきたのになぜ解決しないのか。連載の2回目は、少子化の主な原因となっている非婚化・晩婚化について考えました。次回は、諸外国の少子化の動向について見ていきます。