10月30日から11月9日にかけて、東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー」(JMS)。

開幕に先立って実施されたプレスデー(報道公開)では各メーカーのトップが登壇し、多くの新型車両やコンセプトカーが発表されました。

現地での取材をもとに、モビリティの未来を考える「〈特集〉JMS2025」。第2回はプレスカンファレンスから見えた各社の動向をお伝えします。

◯ブランドを再定義 トヨタグループ

今回、会場の工事に伴い、南棟1階をトヨタグループの4ブランド(トヨタ、ダイハツ、レクサス、センチュリー)が占めることになりました。自ら「トヨタグループ館」と称する展示ブースはまさに圧巻でした。

カンファレンスは午前8時半開始予定でしたが、開始15分前には押しかけた報道関係者でほぼ満員状態となっており、注目度の高さが窺えました。

「Mobility for All」の実現を目指すトヨタは、「TO YOU」をコンセプトとして打ち出しました。大衆車「カローラ」や商用車として人気の「ハイエース」のコンセプトモデルの他、子供向けや足が不自由な方向けのモビリティなど幅広いラインナップを示しました。

ダイハツは、「小さいからこそできること〜♪」という軽快なフレーズがクセになるブランド広告を出し、軽自動車より小さな四輪モビリティの「ミゼットX」や軽のオープンカー「K-OPEN(コペン)」といった個性的な車両を展示しました。

高級ブランドとしてグループの「長男」的存在だったレクサスは、センチュリーが新たにその役割を担うことで、「『ラグジュアリーの中心』で、さらに自由に進化」(トヨタのサイモン・ハンフリーズ最高ブランド責任者)を遂げるといいます。会場には、6輪ミニバンの「LS CONCEPT」や空飛ぶクルマの「JOBY」、高級な双胴型カタマランヨットのコンセプトモデル(模型)などが並び、四輪車にこだわらない自由な発想を垣間見ることができました。

新たな最上位ブランドとして独立したセンチュリーのカンファレンスは、トヨタ創業家の豊田章男会長自らが登壇する力の入れようでした。

初代センチュリー誕生にいたる歴史が語られた後、緋色のクーペが姿を現し、ブランドの過去と未来が示されました。

豊田会長は「ジャパン・プライドを世界に発信していくブランドに育てていきたい」と声を震わせながら力説しました。

◯モビリティショーを体現 ホンダ

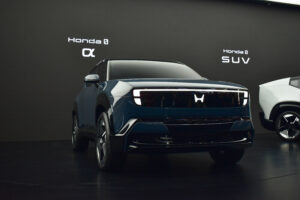

陸海空に加え宇宙にまで挑戦の場を広げたホンダブースは、まさに「モビリティショー」を体現した空間でした。

陸では、次世代EV「Honda 0(ゼロ)」シリーズの第3弾となる「Honda 0 α(アルファ)」を発表しました。ホンダは2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、同シリーズは電動化に向けた取り組みの象徴として注目されています。

27年の市販化を目指しており、足元でEV普及への逆風が強まる中でも、開発の手を緩めない姿勢が改めて示されました。

海では、大型船外機やコンセプトボートが展示されていました。

ブースの中で異様な存在感を放っていたのは、空と宇宙のモビリティでした。

「HondaJet Elite Ⅱ」は広い室内空間や高い飛行性能に定評がある小型ジェット機で、北米を中心に世界で人気を集めています。実物大の模型に搭乗しましたが、シートの位置を真ん中の通路側にずらすことで天井の圧迫感を和らげる設計になっており、移動の快適さが確保されていました。

ジェット機の隣には、機体を再利用できる「サステナブルロケット」がそびえたっていました。展示は北海道大樹町で離着陸実験を行った実機だといいます。

活躍の場を宇宙まで広げようとするホンダ。「夢を本気でかたちにしてきた会社」(三部敏宏社長)の挑戦から目が離せません。

◯攻勢を強めるアジア勢

前回と比較して、目立ったのは日本市場への本格進出を目指すアジア勢の存在感です。

2年前に初めて出展した中国のBYDブースには、今年も多くの報道関係者が詰め掛けました。

中でも注目を集めたのは、日本の軽自動車の規格に合わせて開発したEV「RACCO(ラッコ)」です。日本で人気が高いスーパーハイトワゴンに分類され、ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」などと競合すると見られています。

BYDのEVは他社に比べて割安であり、コンパクトカー「DOLPHIN」は最も安価なモデルであれば300万円以下で入手可能です。軽自動車のラッコはそれよりもさらに安くなると見られ、日本メーカーの牙城に切り込む「黒船」となるかが注目されています。

市場への投入は26年夏の予定です。

また、今回は韓国の現代自動車とその傘下の起亜がJMS初出展となりました。

日本ではまだあまり見かけませんが、日本経済新聞によると25年1〜6月の世界新車販売台数は、現代・起亜が365万台(世界3位)、BYDが214万台(同7位)となっており、ホンダ(同9位)やスズキ(同10位)を上回る規模に成長しています。

アジアメーカーの猛威が、日本勢のお膝元にまで波及するか、モビリティショーへの出展はその試金石となりそうです。

折しも、JMS閉幕翌日の11月10日に日本の大手完成車メーカーの中間決算が出揃いましたが、全7社が最終減益もしくは赤字転落となりました。アメリカのトランプ政権による高関税政策や円高などが背景にあります。

ただ、動力源や販売地域を絞らないトヨタの落ち込みは比較的軽微であった一方、EV開発に注力し、北米市場での販売割合が高い日産は約280億円の営業赤字となるなど、影響には濃淡が見られます。

新車の開発・販売戦略は業績を大きく左右するものであり、各社の動向を今後も注視する必要があります。

関連記事:

あらたにす「〈特集〉JMS2025(1)未来から近未来へ? 2年前との比較から読み解くモビリティショー」

参考記事:

日経電子版「自動車7社の関税影響1.5兆円 4~9月、販売台数はトヨタほぼ「一人勝ち」」(2025年11月10日)

日経電子版「中韓台のEVの雄、輸出攻勢へ日本が登竜門 軽自動車や高級車が参戦 モビリティショー×クルマ新解剖」(2025年11月2日)

日経電子版「トヨタ「レクサス」、6輪ミニバンで先進性全面に 旗艦ブランド刷新 ビジネスTODAY」(2025年10月29日)

参考資料:

Japan Mobility Show 2025 CENTURY プレスブリーフィング|コーポレート|グローバルニュースルーム|トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

Japan Mobility Show 2025|ホームページ

TOYOTA BOOTH Japan Mobility Show 2025|トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト