戦後80年を迎え、メディアは戦争を多く取り上げた夏でした。筆者も、9月に立命館大学国際平和ミュージアム主催のアート&ピーススタディーツアーに教授・職員・学生の総勢15名で参加し、長野県上田市にある無言館を訪ねました。

無言館は、太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する美術館です。今回館主の窪島誠一郎さんから直接お話を伺いました。展示の画から、学生たちが”生きていた”ことが伝わってきました。

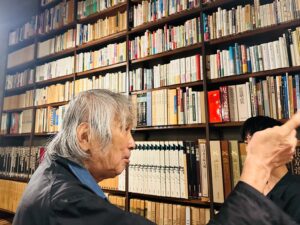

くぼしま・せいいちろうさん

1941年東京都生まれ。父は小説家の水上勉。印刷工、居酒屋経営などを経て、芸術の世界へ。79年に「信濃デッサン館」を設立。97年に設立した戦没画学生慰霊美術館「無言館」の活動で菊池寛賞。著書に「父への手紙」「流木記」など。

2025年9月12日筆者撮影

立命館大学国際平和ミュージアム

1992年開館。立命館大学の「平和と民主主義」の教学理念を具体化する教育・研究機関として、また社会に開かれ、発信する社会開放施設として開設された。館内の一角には、「無言館」の京都分館がある。

無言館は戦争や平和を考える場所ではない。

文科系の学生が真っ先に戦地に行くこととなっていた時代で、繰り上げ卒業も多く、中には入学証書と卒業証書を同時にもらう人もいました。当時の社会では、「美校(東京美術学校の略称)に行く、絵を描くとは何事だ」という風潮がありました。画学生の家族に向けられる世間の目は厳しいものでした。

赤紙が届いた画学生は、死が迫ることを感じ、召集前のわずかな時間に、愛する父母や恋人の姿を作品にして戦地に赴きました。逃げようがない死の恐怖に苛さいなまれながら絵を描きました。そこに、反戦や平和はありません。だからこそ、「戦争や平和を考えるのではなく、絵を見て欲しい」と窪島さんは説明します。

芸術はプロパガンダではありません。画学生は絵画や石像彫刻を通じて、好きな人や世話になった人に感謝を伝えたかったのです。自らを育ててくれた故郷の景色を描いた絵もあります。筆者と同じ年代の若者が、志半ばで戦死し、愛する人に二度と会うことができない、苦しみは想像を絶します。

ハンカチを手に涙ぐむ来場者の姿もありました。画学生の作品を鑑賞して、家族が互いに感謝し合える家庭を築きたい、人生を走馬灯のように振り返ったときに悔いのない人生だったと思えるように過ごしていきたいと強く思いました。

無言館に寄せられる感想は、「かわいそう」「戦争さえなければ生きていけたのに」「惜しい才能をなくした」というものが大多数です。一方で、「自分も真剣に生きなければ」「生まれて初めて家族というものを考えた」「絵を描くなど夢中になれるものを持っているだろうか」といった感想もありました。

窪島さんは、「無言館は戦争や平和を考える場所ではない。自分を考えるための場所だ。」と話します。自らを問う場所であってほしいのです。

戦没画学生慰霊美術館「無言館」(長野県上田市)

2025年9月12日筆者撮影

「芸術家の卵」であった画学生の存在は戦後、蔑ろにされてきました。その存在を忘れぬよう、窪島さんはおよそ3年8ヶ月かけ、全国87箇所の遺族を訪ね、絵を集めました。こうして集めた絵は寝室の壁に立てかけていきました。トイレに立って布団に戻るときに、いつしか絵が話し始めたといいます。

「もっと描きたい、生きたい、生きたい、生きたい、生きたい。生きて描きたい。生きて描きたい」という声が聞こえてきました。この画学生の思いが美術館を作る原動力となりました。

しかし、「雲の上の彼らは自分の作品が飾られて幸せだろうか」と自問することがあったと言います。絵描きの卵である画学生の画が、遺族の許可を得て、多くの人の目に触れる展示ができたものの、作者自身の許可を得ていないからです。

窪島さん自ら遺族222人のもとを訪ねましたが、現在の生存者は4人。どのような境遇であったのかを知る人がいなくなる日が近づいています。今後新たに収集することは難しくなるため、貴重な資料です。

遺族のなかには形見として持ち続け、亡くなった際には一緒に火葬する人もいました。ときには、残された家族の家に飾っていた絵を収集のため外したことで、大きな跡が残ってしまったこともありました。いたたまれずレプリカを作り、返礼したと言います。

窪島さんが3年半かけ建設した「無言館」館内

2025年9月12日筆者撮影

館内には随所に工夫が凝らされています。展示品のキャプション(説明文)は低い位置に設置されており、来場者は腰をかがめないと読むことができません。また、絵を見ず通り過ぎてしまう人もいるため、館内の真ん中がボコッと盛り上がっています。これは来場者が立ち止まり、展示に注意を向けるよう設計された仕掛けであり、自発的な鑑賞を促す工夫なのです。

展示の画からは、画家である学生たちの日常や想いが想像でき、1人の若者として、”生きていた”ことが伝わってきました。画を通してもっと伝えたいメッセージがあったのかもしれない。今を生きている私たちに問いかけ、自分を考え直す機会となりました。人が亡くなっても作品は生き続け、私たちに生きる力を与えます。芸術は時空を超えます。

無言館 第二展示館 「傷ついた画布のドーム」

無言館の訪問を通じて、置かれた環境で最大限努力できているかを自らに問いました。今回、見学できたのは1時間半でしたが、それでは足りません。再訪する際には、これまでと異なる視点が生まれると考えます。芸術はノンバーバルで言葉を発しません。捉え方に正解はなく、多様な受け止めがあります。

1度きりではなく、ライフステージが変わるごとに何度も訪れたいと感じました。展示をデジタルアーカイブとして残すことも大切ですが、その場所を訪れ、自らの目で見ることが重要です。

繰り返しますが、無言館は単なる戦争や平和の資料館ではありません。生きるとは何かを考える美術館です。皆様も訪ねることをおすすめします。京都の無言館にも足をお運びください。

参考資料

参考記事

2024年9月1日、日本経済新聞電子版、「「無言館」館主・窪島誠一郎さん 抱き続けた後ろめたさ」

2025年1月1日、朝日新聞デジタル、「「生」と「戦争」感じる場から 五感でつなげていく 内田也哉子さん」