夏休みに生物分類技能検定4級を取得しました! と言っても「どんな問題が出るの?」「難しいの?」と多くの疑問が湧いてくることでしょう。筆者は小学生の頃、「田んぼの学校」という水田や里山などで自然観察をする活動をしていました。都内の大学に通い始めると、野生の生き物を目にする機会がなく、いつしか自然に対する関心や感謝の気持ちを忘れてしまっていた気がします。そこで検定を受けてみることにしました。

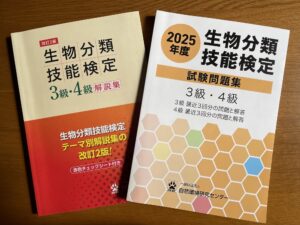

検定は1999年から始まり、一般財団法人自然環境研究センターが運営しています。毎年8月から9月の期間にコンピュータを利用して実施するCBT方式で受けることができます。筆者が受験した4級は身近な動物や花、野菜の種目を分類する内容で、運営団体が発行している過去問や解説冊子を読み込んで対策をしました。3級はさらに出題される生物の対象が幅広くなり、2級になると、動物部門・植物部門・水圏生物部門と試験が別々になります。いずれの部門も去年の合格率は10%前後と難しい試験内容となっています。

2級までは誰でも受験できますが、1級は書類審査を通過した受験者でないと受けることができません。3年以上の業務経験と2級の該当部門の合格が必須となります。業務経験とは環境アセスメント、自然解説、大学における生物調査・研究などです。

キャベツはアブラナ科の多年草。ニンジンはセリ科の二年草。二ホンアマガエルは両生類で草の上では緑色、土の上では茶色、コンクリートの上では灰色と皮膚の色素細胞が拡張・伸縮するのか。

3年分の過去問に目を通し、試験会場へ向かいました。初めて受けるCBT試験でしたが、選択問題をクイズ感覚で解き進めることができました。全問解き終わり試験結果をクリックすると、その場で合否・点数が表示されます。6割以上正解できたため無事合格しました。

その後、実際に野鳥を観察してみたくなり埼玉県越谷市の「キャンベルタウン 野鳥の森」に行きました。越谷市とオーストラリアのキャンベルタウン市は1986年から姉妹都市として青少年世代の交流が続けられています。園内の鳥はオーストラリアから贈られたものでインコやオウムから体長が1.5メートルを超えるエミューまで様々です。家族連れから大きなカメラを構えて撮影を楽しむ若者まで多くの人が鳥の動きを見入っていました。

3日の朝日新聞夕刊には屋久島で孵化したばかりのウミガメがタヌキに食べられてしまう被害が増えていると報じられています。タヌキはもともと屋久島には生息しておらず、40年ほど前に人為的に持ち込んだ「外来種」です。人によって持ち込まれた動物が引き起こした環境被害は人の手によって食い止めなければなりません。野生生物への無理解を払拭するきっかけとして生物分類技能検定は、もっと注目されるべきなのではないでしょうか。

参考記事:

3日付 朝日新聞デジタル ウミガメの子、狙うタヌキ 人間が持ち込んだ「外来種」、孵化の時期に現れ捕食 屋久島(https://digital.asahi.com/articles/DA3S16316153.html?iref=pc_ss_date_article)

3日付 読売新聞オンライン 海藻 色で身を守る?(https://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20251003-OYTNT50004/)