アルバイト先の塾で電子辞書を開いていたら、生徒に「先生何それ?ちっちゃいパソコン?それともDS?」と聞かれました。私は中学生の時から電子辞書を使っていたので、ジェネレーションギャップに驚きました。今使っている電子辞書は高校入学時に買ったもので、いつも持ち歩いていました。コロナ禍より前、母校で携帯電話の使用は禁止されていました。

3歳下の弟は、電子辞書を買いませんでした。高校入学時に全員が購入するiPadに辞書アプリをダウンロードしたためです。コロナ禍後の学校ではさらにデジタル化が進み、課題の提出や調べものを自分のデバイスや学校からの支給品でできるようになっています。教室での勉強方法は少しずつ変わっているようです。

文部科学省は、デジタル教科書の活用推進に向けて動き出しています。現在は「代替教材」であるデジタル教科書を正式な教科書とすることや、紙との併用を認めるかどうかについて検討するといいます。紙とデジタルどちらを使うか、教育委員会が決める「選択制」の導入も検討されるそうです。デジタルが正式な教科書となれば、紙と同じように無償での給付となります。紙の教科書を使わず、デジタルのみで学ぶ子どもが出てくるかもしれません。

現在の学校教育法で認められている正規の教科書は紙のみで、デジタル教科書の内容は紙と同じです。2024年度からは、小学5年生から中学3年生までの英語と算数・数学の一部でデジタル教科書が紙と併用して導入されています。英語はすべて、算数・数学は約6割の学校に提供されているそうです。

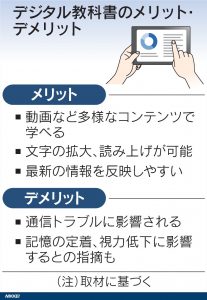

デジタル教科書のメリットは何でしょうか。まず挙げられるのは学習意欲の向上です。海外では映像やアニメーションが加えられたデジタル教科書が使われ、このようなコンテンツが視覚や聴覚を刺激して勉強に取り組む意欲を向上させた例があるといいます。また内容を更新しやすいこと、学習障害のある子どもも学びやすいことが挙げられます。現在は教科書や副読本など多くの荷物がありますが、すべてデジタルになればランドセルが軽くなりそうです。

一方デメリットとして挙げられるのは、学習効果の低下です。紙のほうが記憶しやすいという研究結果があるほか、視力の低下も危惧されます。また、教科書検定が複雑になることが予想されます。デジタル教科書では動画の掲載や関連サイトへの誘導ができるため、これらをどのように検定するのか、または検定しないのか、その規定から作る必要があります。もし通信障害や機器の故障があれば、使えなくなってしまいます。全面的なデジタル化にはハードルが高そうです。

いま大学生の私が小中学生だった頃には考えもしなかった議論ですが、教科書を読んで勉強するのも、大人が決めた教育政策に左右されるのも子どもたちだということは変わりません。学習を進めていくうえで最も良い策は何か、実際に教える先生の意見も聞いて考える必要があります。これからどのような議論がなされるか、注目したいものです。

参考記事

19日付 読売新聞朝刊 (大阪13版)1面「「デジタル」も正式教科書」

19日付 読売新聞朝刊 (大阪13版)2面「「通信」「検定」懸念残る」

21日付 日経新聞電子版「デジタル教科書、活用探る 「紙と併用」など文科省検討」